専門スタッフによる無料相談受付中!

相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

成増/地下鉄成増駅(東京都)の戸籍収集に強い弁護士

成増/地下鉄成増駅(東京都)の戸籍収集に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な戸籍収集に強い弁護士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集する必要があります。また全ての相続人の戸籍収集も必要です。戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送で取り寄せます。戸籍収集は意外と手間と労力がいる作業なので、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

\ かんたん30秒 /

WEB無料お問合せ

ご相談内容を選択ください

- 相続税 chevron_right

- 相続手続き chevron_right

- 不動産 chevron_right

- 遺言書 chevron_right

- 生前対策 chevron_right

- その他 chevron_right

メールアドレスを記入ください。

お電話番号を記入ください。

お名前を記入ください。

電話でお問合せをする

平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時

成増/地下鉄成増駅(東京都)の戸籍収集に強い弁護士

成増/地下鉄成増駅(東京都)の戸籍収集に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な戸籍収集に強い弁護士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集する必要があります。また全ての相続人の戸籍収集も必要です。戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送で取り寄せます。戸籍収集は意外と手間と労力がいる作業なので、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中

-

phone_in_talk

0120-932-437

通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時

-

最短で当日面談可

提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。

-

土日祝日も対応

平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。

-

全国の自治体と提携

全国390以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2023年10月現在)

-

- 駅

- 東京都 / 成増/地下鉄成増駅

変更

-

- 資格

- 弁護士

変更

-

- 目的

- 戸籍収集

変更

資格を変更

目的を変更

train 他の東武東上線の駅で絞り込む

※いい相続非提携専門家も含みます。

-

高橋税務会計事務所

この事務所の詳細を見る

-

松任税理士事務所

この事務所の詳細を見る

-

高橋勉税理士事務所

この事務所の詳細を見る

-

多田会計事務所

この事務所の詳細を見る

-

原口行政書士事務所

この事務所の詳細を見る

-

小島英彦行政書士事務所

この事務所の詳細を見る

-

行政書士みなづき法務事務所

この事務所の詳細を見る

-

坂幸宏税理士・行政書士事務所

この事務所の詳細を見る

-

小池雅喜税理士事務所

この事務所の詳細を見る

-

ひまわり会計(税理士法人)

この事務所の詳細を見る

-

米原眞治税理士事務所

この事務所の詳細を見る

-

衣川会計事務所

この事務所の詳細を見る

-

福田茂実税理士事務所

この事務所の詳細を見る

-

藤森義文行政書士事務所

この事務所の詳細を見る

-

粒来司法書士事務所

この事務所の詳細を見る

-

二又会計事務所

この事務所の詳細を見る

-

小山勝太郎司法書士・土地家屋調査士事務所

この事務所の詳細を見る

-

司法書士事務所奇報堂

この事務所の詳細を見る

-

司法書士依田法務事務所

この事務所の詳細を見る

-

富士行政書士事務所

この事務所の詳細を見る

東京都板橋区で弁護士に依頼できる相続手続きとは?

相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。

相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。

遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。

- 相続人調査

- 相続財産調査

- 遺産分割協議調停・遺産分割審判の代理

- 遺留分侵害額請求

- 遺言書の作成サポート

- 遺言執行者の就任

- 相続放棄手続きの代理 など

相続手続きにおいて弁護士ができないこと

弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。

東京都で行政書士への費用相場の目安はどれくらい?

弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。

行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。

相談料

相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。

着手金

着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。

報酬金

報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。

そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。

日当

弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。

手数料

単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。

手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。

弁護士とは

相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。

相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

zoom_in 他の東武東上線の駅で絞り込む

- 北朝霞/朝霞台駅

- 小川町駅

- 寄居駅

- 川越駅

- 和光市駅

- 朝霞駅

- 志木駅

- 柳瀬川駅

- みずほ台駅

- 鶴瀬駅

- ふじみ野駅

- 上福岡駅

- 新河岸駅

- 川越市駅

- 霞ヶ関駅

- 鶴ヶ島駅

- 若葉駅

- 坂戸駅

- 北坂戸駅

- 高坂駅

- 東松山駅

- 森林公園駅

- つきのわ駅

- 武蔵嵐山駅

- 東武竹沢駅

- 男衾駅

- 鉢形駅

- 玉淀駅

- 池袋駅

- 北池袋駅

- 下板橋駅

- 大山駅

- 中板橋駅

- ときわ台駅

- 上板橋駅

- 東武練馬駅

- 下赤塚/地下鉄赤塚駅

- 成増/地下鉄成増駅

- みなみ寄居駅

zoom_in 他の資格でさらに絞り込む

zoom_in 他の目的でさらに絞り込む

相続手続きの参考費用

- 戸籍収集

- 27,500円(税込)~

- 銀行の解約・

名義変更 - 33,000円(税込)~

- 残高証明書の取得

- 11,000円(税込)~

- 相続財産目録

- 33,000円(税込)~

- 相続関係説明図

- 22,000円(税込)~

相続・遺言の専門家探しを

いい相続が無料サポート!

無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。

24時間気軽に相談

相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!

電話での無料問い合わせ

0120-932-437

「いい相続」を見たとお伝え下さい

無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。

24時間受付

いい相続お客さまセンター

相続・遺言の専門家探しを

いい相続が無料サポート!

▼電話相談・見積り依頼(無料)

0120-932-437

無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。

24時間気軽に相談

相続のお悩み解決特集

資料ダウンロード

いい相続お客さまセンター

相続・遺言の専門家探しを

いい相続が無料サポート!

▼電話相談・見積り依頼(無料)

0120-932-437

無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。

24時間気軽に相談

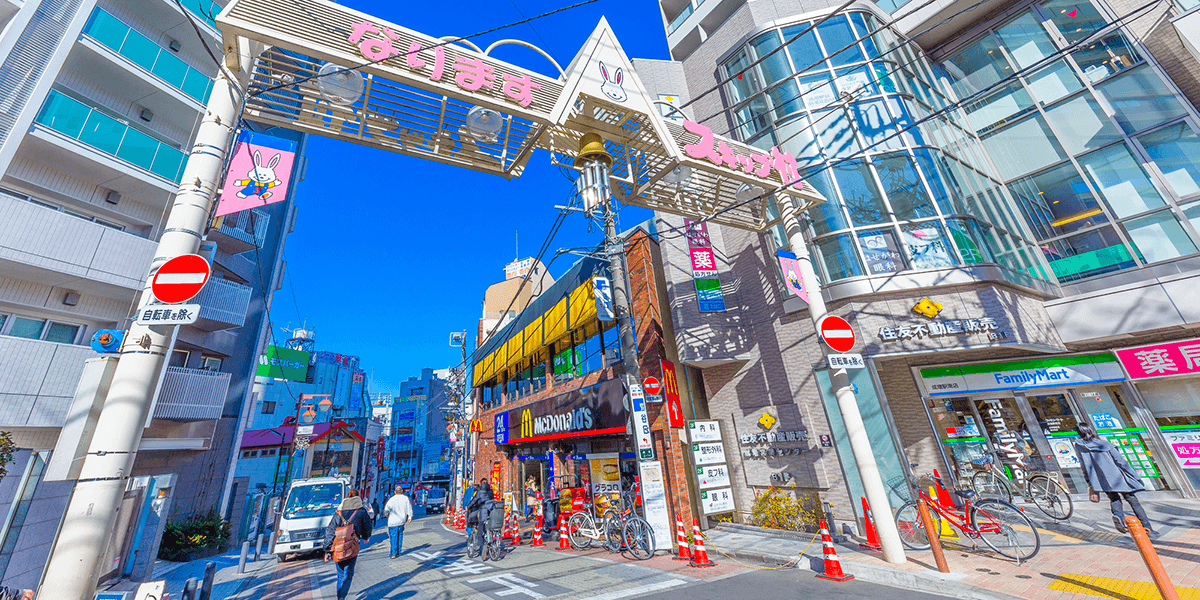

東京都板橋区 成増駅周辺での相続に役立つ情報

成増駅は、東京都板橋区にある東武東上線の駅です。東京メトロ 有楽町線・副都心線 地下鉄成増駅へ乗り換えできます。

成増駅の周辺には西武バス 光31系、光32系、東武バス 和06系「成増駅南口」停留所などがあり、バス路線も多く乗り入れています。

ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、成増駅がある東京都板橋区で相続について考えた時に重要な点についてまとめています。

成増駅の基本情報

〒175-0094 東京都板橋区成増2-13-1(東武鉄道)

東武鉄道 東武東上線(TJ10)

東京メトロ(東京地下鉄) 有楽町線 地下鉄成増駅(Y01)/副都心線 地下鉄成増駅(F01)

成増駅周辺の不動産情報

国土交通省の「土地総合情報システム」によると、成増駅周辺(標準地番号:板橋-41)の公示価格は429,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約330,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は420,000円/m² (2019年)となっています。

成増駅がある東京都板橋区の相続関連情報

東京都板橋区は23区の北西側にあります。面積は32.22 km²、人口は約55万人。荒川・新河岸川・石神井川が流れており、水辺に自然林の多く残る緑豊かな区です。区内にはJR埼京線・東京メトロ各線・都営三田線・東武東上線が走っており、豊島区・北区・練馬区と埼玉県に隣接しています。交通の便は非常に良く、区内の多くの駅から都心(池袋など)まで約15分でアクセス可能。ハッピーロード大山商店街や東京大仏など、観光客から愛されるスポットが点在しています。

人口:571,357人/世帯数:314,492世帯/死亡者数:5,338人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯

<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

成増駅周辺の相続に関連の深い施設情報

成増駅がある東京都板橋区の相続に関連のある施設には、板橋区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。

なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。

また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。

全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

板橋区役所 〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1

仲町区民事務所 〒173-0022 東京都板橋区仲町20-5

常盤台区民事務所 〒174-0071 東京都板橋区常盤台3-27-1

志村坂上区民事務所 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-19-15

蓮根区民事務所 〒174-0043 東京都板橋区坂下2-18-1

下赤塚区民事務所 〒175-0092 東京都板橋区赤塚6-38-1(赤塚庁舎)

高島平区民事務所 〒175-0082 東京都板橋区高島平3-12-28

(2020年10月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。

中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。

これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。

自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。

まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。

また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。

大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

板橋税務署 〒173-8530 東京都板橋区大山東町35-1 (管轄地域:板橋区)

板橋都税事務所 〒173-8510 東京都板橋区大山東町44-8

(2020年10月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

板橋公証役場 〒173-0004 東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

(2020年10月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)

遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。

<不動産登記>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 (不動産登記管轄区域:板橋区)

(2020年10月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。

また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

(2020年10月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例

| 相続人 | 法定相続分 | |

|---|---|---|

| 子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |

| 子 | 2分の1(人数分に分ける) | |

| 子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |

| 父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |

| 子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |

| 兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) | |

相続税の速算表

| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 10% | ー |

| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超~ | 55% | 7,200万円 |

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

あなたが最近閲覧した

記事・専門家・サービス

- hisotry