未登記建物とは?相続する場合の遺産分割協議書の書き方と未登記建物の5つの問題点【行政書士執筆】

相続手続きを進めるうちに、実は建物が未登記だったと判明することがあります。

この記事では未登記建物が相続に含まれる場合に、どのような相続手続きをとればいいのか、また未登記のままにしておくとどのような問題点があるのかを解説します。

この記事はこんな方におすすめ:

「未登記建物を相続した人」「相続財産に未登記建物が含まれている人」

この記事のポイント:

- 未登記建物を相続したら、すみやかに登記をおこなう

- 未登記建物が相続財産にあって遺産分割協議書を書くときは、固定資産記載事項証明書や名寄帳が必要

- 表題登記を怠った者に対しては10万円以下の過料に処せられる可能性も

目次

この記事を書いた人

相続や遺言に関することでお悩みの方はお気軽にご相談ください。任意後見や家族信託のご相談にも対応します。 相談は無料です。一度話を聞いてみたい方セミナーも開催します。

▶栂村(つがむら)行政書士事務所未登記建物とは

多くの不動産は、法務局にその情報が登録されています。しかし、実際には登記されていない建物は存在しています。このような建物を未登記建物といいます。

不動産の相続手続きをする際、登記簿謄本(全部事項証明)と固定資産記載事項証明書を取得して比較すると、その内容が全く異なる場合があります。そのほとんどが建物登記されていない未登記建物にあてはまります。

未登記建物があるのはなぜか

土地を購入した時や、家を建てた時には必ず登記をしますので、登記のない不動産は存在しないように思うでしょう。

しかし、「以前、古い建物が建っていて登記もされていたが、取り壊して新たに建物を立て直した。」「土地をもっていたので、建物を建てたとき現金で支払った」といった場合については登記簿の内容を精査する機会がないため登記を放置されてしまうことがあるのです。

本来、建て替えた場合は「建物を取り壊し、立て直した段階で古い建物は滅失登記を行って登記簿を閉鎖し、新たに新築建物の登記をする」のが原則です。

しかし、法務局は現地調査をしないので、申請しない限りは内容を変更することはありません。それゆえ登記簿謄本(全部事項証明)と固定資産記載事項証明書の間に、食い違いが生じてしまうのです。

これらに気が付くのは、不動産売買や相続手続きの場合に初めて書類を確認し、未登記建物であることが判明するのがほとんどです。

滅失登記とは

建物を取り壊したり、火災などでなくなってしまったときも法務局に申請しなくてはなりません。これを滅失登記と言います。

▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼

未登記建物も相続財産に含まれる

実際に、古い建物の登記が残っており、新しい建物が未登記の場合、存続しない古い建物をわざわざ相続登記をするのは、相続登記の費用も無駄で意味がないものとなります。

しかし、未登記とはいえ新しい建物は存在するので、被相続人の相続財産に変わりはありません。相続財産に含まれる以上、遺産分割協議の対象となるので、分割する財産の中に未登記不動産も盛り込まなければなりません。

▼相続のことでお悩みなら、今すぐ無料相談▼

未登記建物を含めた遺産分割協議書の書き方

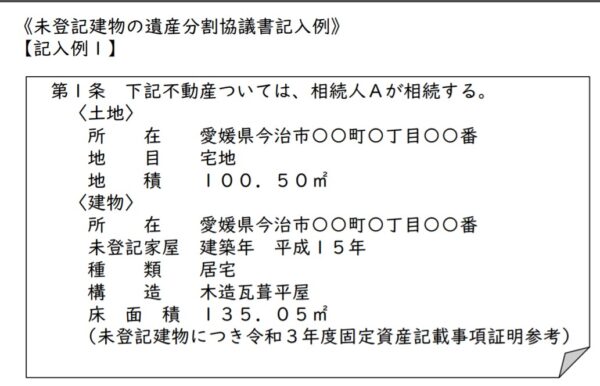

相続財産に未登記建物が含まれる場合は、遺産分割協議書には登記簿謄本の内容ではなく、固定資産記載事項証明書や名寄帳に記載されている内容をもとに、所在・種類・構造・床面積など必要な項目を記載します。

また未登記建物として相続する旨を必ず記載します。

これにより、誰が未登記建物を相続するのかということが相続人間で有効となります。

以下は未登記建物がある場合の、遺産分割協議書の記入例です。

未登記建物を相続したら、すみやかに登記が必要

未登記建物を相続したら、すみやかに法務局で登記をしましょう。登記には「表題登記」と「所有権保存登記」がありますが、「表題登記」は法律上必ずしなければいけません。

表題登記とは

登記簿は、不動産の所在・構造・床面積など物理的な情報を記載している「表題部」と、不動産の権利に関する事項を記載「権利部」に分かれます。

表題部の情報が記載されていないか、又は記載されていても古い建物を取り壊し新築したにもかかわらず新築建物が記載されていない場合を未登記建物ということになります。

よって未登記建物は表題登記をすることで、建物が実際に存在するということを認めてもらう必要があります。

建物表題登記は誰に依頼するのか

建物表題登記の申請は、建物登記の専門家である「土地家屋調査士」に依頼します。土地家屋調査士は、建物表題登記や境界確定などを行う専門家です。

司法書士も不動産登記を行うため間違えやすいですが、「表示に関する登記」は土地家屋調査士、「権利に関する登記」は司法書士が専門家として登記します。

建物表題登記をしないとどうなる?

建物表題登記は、取得した日から1カ月以内に行わなければならないという義務があります。(不登記法47条1項)

また、上記の表題登記を怠った者に対し、「10万円以下の過料に処する」と定めています。

現実には未登記建物は多く存在し、実際に未登記建物のままにしている人が過料にされた事例はほとんど無いようですが、未登記のままだと様々な問題点があることも忘れてはなりません。

▼相続に関する手続きは、専門家に依頼することができます▼

未登記建物の5つの問題点

もし未登記建物や滅失未登記建物の登記を放置した場合、大きく4つの問題が発生します。

(1)未登記建物の所有権を第三者に対抗できない

未登記建物を相続した場合、表題登記とあわせて所有権保存登記をするのが一般的です。所有権保存登記とは、「この不動産は自分のものである」と権利を明確にするものです。

しかし未登記建物のまま放置する、あるいは表題登記だけして所有権保存登記をしないと、自分がこの建物の所有者であることを、第三者に主張することができません。

未登記建物を売却したいときであっても、買主からすると買った後でも、買主が買い受けた未登記不動産が自分の物だと主張することができません。

そのため、買主が表題登記と所有権保存登記を行わなければ第三者に自分の物であることを主張できません。

(2)未登記建物を担保に金融機関等から融資を受けられない

土地や建物を担保に、金融機関からお金を借りるというのはよくあることです。その際、登記簿の「権利部」には「抵当権設定登記」というものがされます。

しかし未登記建物の場合、登記簿が存在しませんので、「抵当権設定登記」をすることが不可能です。

よって、抵当権が設定できない未登記建物を担保に金融機関から融資を受けることはまず不可能となります。

(3)相続登記ができない

未登記建物を相続する場合、遺産分割協議書に未登記建物として相続することについて、相続人間では有効ですが、未登記建物をそのままでは、相続登記することはできません。

従って、未登記建物の遺産分割の合意は、第三者に対抗することができません。

(4)旧建物が滅失登記されていないと土地活用ができない

滅失登記をしていないと、登記簿上はその土地に旧建物が存在していることになります。

そのため、土地の売却や新たに新築建物を建てる場合、その土地を活用できない場合があります。

また、新たに建物を新築したい場合、登記簿上は建物が建っていることになっているため、建築許可がおりません。

(5)ペナルティが科せられる

登記を一ヶ月以内におこなわず未登記のままだと法的な義務違反となり、10万円以下の過料(かりょう)が科せられるおそれがあります。

▼今すぐ診断してみましょう▼

未登記建物のよくある質問

未登記建物について、よく聞かれる質問を集めました。

未登記建物とは何ですか?

土地を購入した時や、家を建てた時に登記されなかった建物を言います。

未登記建物であることは、いつ発覚するのですか?

不動産売買や相続手続きの場合に初めて書類を確認し、登記簿謄本(全部事項証明)と固定資産記載事項証明書の間に食い違いが生じていることで未登記建物が発覚することが多いです。

未登記建物を相続したときは、どうすれば良いですか?

未登記建物を相続したときは、速やかに法務局で登記を行います。

未登記建物は何が問題なんですか?

未登記建物を放置した場合、第三者に建物の所有権を主張できないこと、担保にできないこと、相続登記ができない、土地活用ができないなどの問題があげられます。

この記事のポイントとまとめ

最後にこの記事のポイントをまとめます。

未登記建物とは法務局に登録されていない建物で、主に相続や不動産売買の際に問題が生じます。

未登記建物は遺産分割協議の対象にもなり、すみやかに法務局で登記することが必要。専門家としては「土地家屋調査士」が登記を担当。未登記のままだと法的な義務違反となり、10万円以下の過料が課される可能性も。

未登記建物を相続する場合、遺産分割協議書には未登記建物として相続すると記載しますが、これは相続人間では有効ですが、相続登記をしなければ第三者への対抗力はありません。

そのため専門家の協力を得て登記をすることで、初めて第三者に対抗することができるようになります。

未登記建物の相続はご自身での対応が難しい特殊なケースとなりますので、速やかに専門家に相談をすることをおすすめします。

いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら

この記事を書いた人

相続や遺言に関することでお悩みの方はお気軽にご相談ください。任意後見や家族信託のご相談にも対応します。 相談は無料です。一度話を聞いてみたい方セミナーも開催します。

▶栂村(つがむら)行政書士事務所ご希望の地域の専門家を探す

ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。

Webで無料相談はこちら

Webで無料相談はこちら